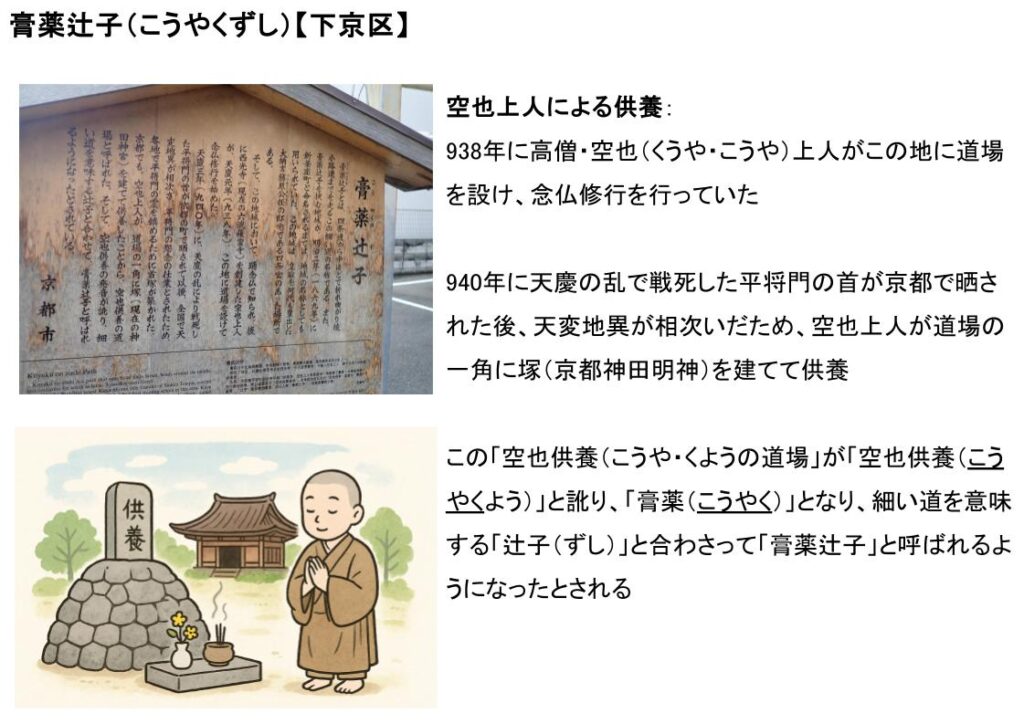

空也上人による供養:

938年に高僧・空也(くうや・こうや)上人がこの地に道場を設け、念仏修行を行っていた。

940年に天慶の乱で戦死した平将門の首が京都で晒された後、天変地異が相次いだため、空也上人が道場の一角に塚(京都神田明神)を建てて供養する。

この「空也供養(こうや・くよう)の道場」が「空也供養(こうやくよう)」と訛り、「膏薬(こうやく)」となり、細い道を意味する「辻子(ずし)」と合わさって「膏薬辻子」と呼ばれるようになったとされる。

その他

その他938年に高僧・空也(くうや・こうや)上人がこの地に道場を設け、念仏修行を行っていた。

940年に天慶の乱で戦死した平将門の首が京都で晒された後、天変地異が相次いだため、空也上人が道場の一角に塚(京都神田明神)を建てて供養する。

この「空也供養(こうや・くよう)の道場」が「空也供養(こうやくよう)」と訛り、「膏薬(こうやく)」となり、細い道を意味する「辻子(ずし)」と合わさって「膏薬辻子」と呼ばれるようになったとされる。

コメント