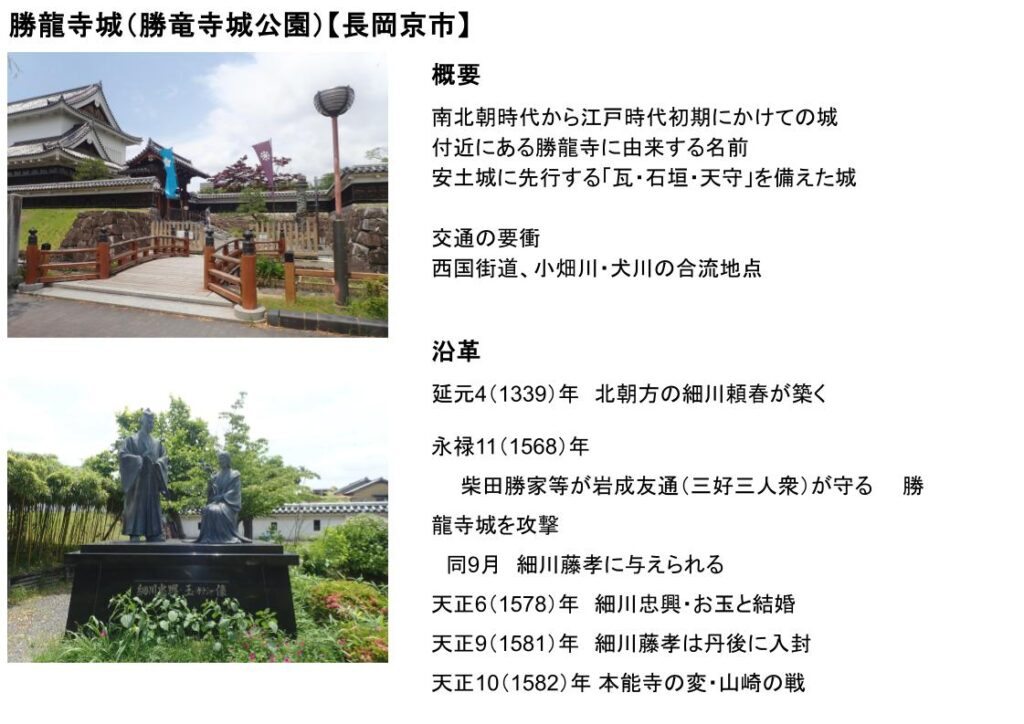

陸運としての西国街道、また河運として小畑川・犬川の合流点であることから、交通の要衝であり、南北朝時代から江戸時代初期にかけての城が築かれた。付近にある勝龍寺に由来する名前である。安土城に先行する「瓦・石垣・天守」を備えた城となっている。

沿革

延元4(1339)年に、北朝方の細川頼春が築く。

永禄11(1568)年に、 柴田勝家等が岩成友通(三好三人衆)が守る勝龍寺城を攻撃し、細川藤孝に与えられる。

天正6(1578)年に、細川忠興・お玉と結婚する。

天正9(1581)年に、細川藤孝は丹後に入封される。

天正10(1582)年に、本能寺の変・山崎の戦があった。

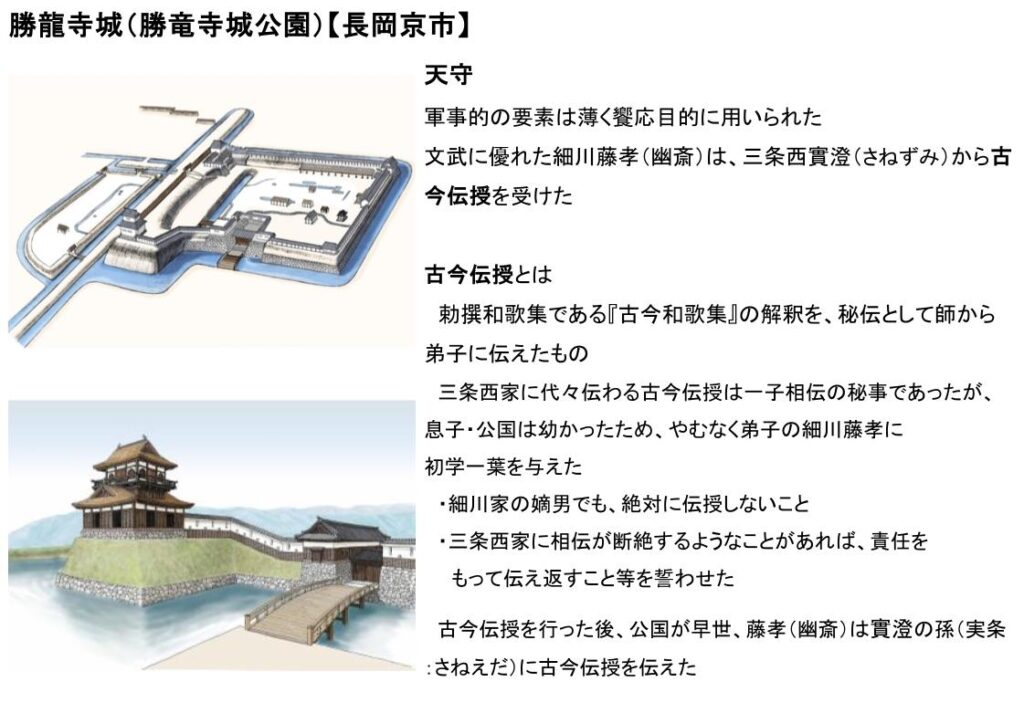

天守

文武に優れた細川藤孝(幽斎)は、三条西實澄(さねずみ)から古今伝授を受けた場所で、軍事的な要素は、薄く饗応目的に用いられた。

古今伝授とは

勅撰和歌集である『古今和歌集』の解釈を、秘伝として師から弟子に伝えるもので、三条西家に代々伝わる古今伝授は、一子相伝の秘事であったが、息子・公国は幼かったため、やむなく弟子の細川藤孝に、①細川家の嫡男でも、絶対に伝授しないこと。②三条西家に相伝が断絶するようなことがあれば、責任をもって伝え返すことをを誓わせて、初学一葉を与えた。

細川藤孝に古今伝授を行った後、三条西公国が早世したため、藤孝(幽斎)は實澄の孫(実条:さねえだ)に古今伝授を伝えた。

北門跡

北側から門を入ると、通路は東にに直角に折れ曲がり、次の門が現れる構造となっており、枡形虎口という。枡形虎口は、①敵が簡単に城内に入れない。②土塁上から攻撃しやすい。仕組みとなっている。山崎の戦いで敗れた明智光秀は、この北門から逃げ出したと言われている。

石垣の石

墓・五輪塔・石仏等の転用石が用いられている。

コメント